Radioprotection : se protéger des radiations

La Commission internationale de protection radiologique (CIPR) définit les grands principes de gestion du risque d’exposition aux rayonnements ionisants et émet des recommandations qui sont reprises par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Commission européenne afin de définir les normes de base de la radioprotection. La CIPR est ainsi à l’origine de la plupart des normes et des réglementations de radioprotection. Entretien avec deux de ses membres.

La radioprotection telle que définie par la CIPR s’appuie sur trois grands principes : la justification, l’optimisation et la limitation de dose, que l’on retrouve dans les réglementations de tous les pays.

« Pour toute nouvelle source de radioactivité qui pourrait générer une exposition, qu’il s’agisse de la construction d’un centre de stockage de déchets radioactifs ou du diagnostic médical d’un patient, la justification consiste à vérifier que la présence ou l’utilisation des rayonnements apporte plus d’avantages que d’inconvénients », résume Thierry Schneider, président du comité permanent sur l’application du système de la CIPR. Un exercice parfois complexe, lorsqu’il s’agit par exemple de comparer des bénéfices sociétaux ou économiques et un risque inhérent à une exposition, même à des doses très faibles.

L’optimisation consiste quant à elle à réduire l’exposition au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en fonction des objectifs poursuivis (principe ALARA), en prenant en considération les aspects économiques, sociétaux et environnementaux. Pour cela, on peut agir sur l’intensité de la source du rayonnement, sur la fréquence ou la durée des expositions, ou encore sur des dispositifs de protection individuels ou collectifs.

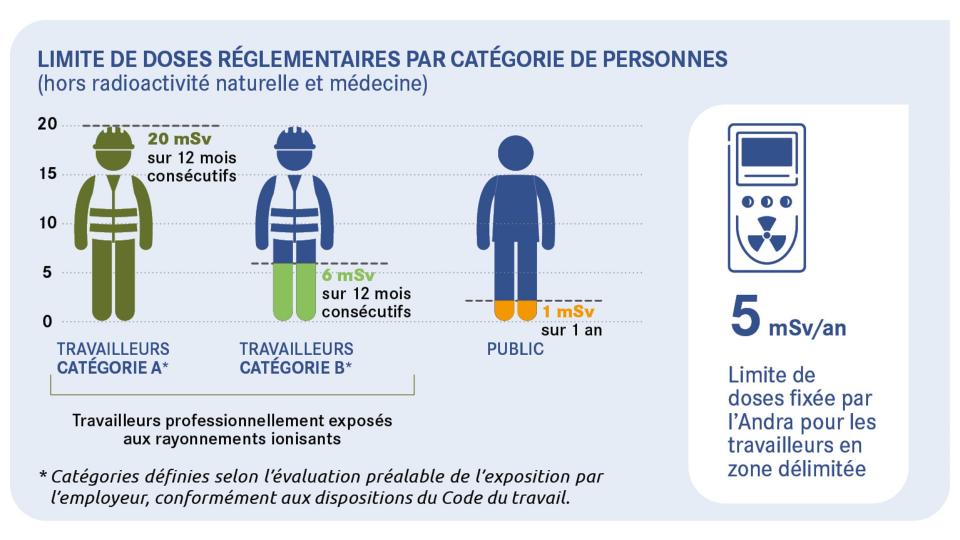

Enfin, le dernier principe concerne la limitation de dose. « Il s’agit de contenir le niveau des expositions aux rayonnements ionisants en fixant des critères de dose pour les travailleurs, pour le public, mais aussi pour la faune et la flore », explique Dominique Laurier, président du comité permanent de la CIPR sur les effets des rayonnements ionisants sur la santé de l’homme et de l’environnement.

En France, les recommandations de la CIPR ont notamment été inscrites dans le Code du travail, qui fixe une limite de dose annuelle réglementaire de 20 mSv pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et dans le Code de la santé publique qui préconise une limite annuelle d’exposition pour la population de 1 mSv, en dehors des expositions médicales et naturelles. « En réalité, cette valeur de 1 mSv est destinée à limiter l’exposition aux rayonnements ionisants qui pourrait affecter le public, par exemple autour d’installations nucléaires. La radioactivité naturelle représente en moyenne, en France, une dose de 3 mSv/an. Il ne faut pas considérer ce 1 mSv comme une limite de risque mais comme une valeur de gestion de l’exposition dans des situations particulières », précise Dominique Laurier.

Des enjeux sociétaux

Plus les doses sont faibles, plus les risques sont faibles. « Pour autant, nous ne pouvons pas dire qu’un risque est nul ou même acceptable pour tel niveau de dose, même très bas. Nous sommes en train de réviser nos recommandations de 2007(1) pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, mais aussi des exigences de la société. Les principes de justification et d’optimisation intègrent des dimensions sociétales, éthiques, à mettre en regard des considérations techniques ou économiques. L’acceptabilité d’un risque ne dépend pas que d’une valeur radiologique », détaillent les deux experts, soulignant la nécessité d’associer largement les parties prenantes à la radioprotection.

(1) La révision en cours fait l’objet d’un article scientifique