Radioactivité : quelle exposition pour quels effets ?

Quel est l’impact de la radioactivité sur la santé ? Comment sont déterminées les doses à ne pas dépasser ? On fait le point.

Il existe deux types principaux d’expositions aux rayonnements ionisants. On parle d’irradiation lorsqu’on est exposé aux rayons émis par une source extérieure. Dans ce cas, l’exposition cesse dès le retrait de la source d’exposition. On parle de contamination interne lorsque des particules radioactives pénètrent l’organisme par inhalation, ingestion, au travers de la peau ou éventuellement par une blessure. Dans ce cas, l’exposition se poursuit tant que la source n’est pas éliminée du corps.

Déterministes ou stochastiques ?

Deux types d’effets sont à distinguer : les effets dits « déterministes »(1) et ceux dits « stochastiques ».

Les premiers sont des effets à court terme (heures, jours, semaines) se manifestant essentiellement sous forme de syndrome aigu d’irradiation, pour les expositions du corps entier à forte dose, ou sous forme de « brûlure radiologique », pour des expositions localisées, également à forte dose. Au-delà du seuil d’apparition de ces effets, la gravité augmente en fonction de la dose reçue.

Les effets stochastiques, quant à eux, sont des effets à long terme, essentiellement sous forme de cancer, qui peuvent être observés de manière aléatoire à partir de doses faibles. Leur probabilité d’apparition augmente avec la dose. L’appréciation du risque reste cependant difficile : les cancers radio-induits surviennent longtemps après l’exposition et ne présentent pas de caractéristiques particulières permettant de les distinguer de cancers liés à d’autres causes (tabac, alcool, alimentation, etc.).

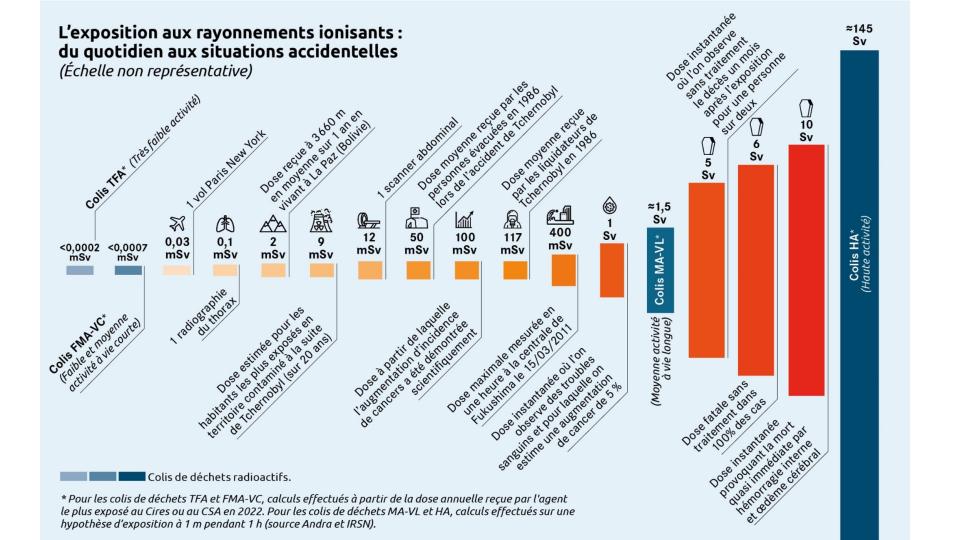

En 2012, dans son rapport à l’assemblée générale des Nations unies, l’United nations scientific committee on the effects of atomic radiation (UNSCEAR) établit schématiquement une échelle de doses pour une exposition du corps entier. Un premier palier est défini à 100 mSv. En effet, au-delà, les études épidémiologiques historiques ont observé statistiquement un excès de risque de cancer. On parle donc de faible dose au-dessous de 100 mSv et de dose modérée au-delà. On entre dans le domaine des fortes doses à partir de 1 000 mSv environ et l’apparition d’effets directs sur la santé (effets déterministes).

Pas de risque zéro

« Les effets sur la santé humaine d’une exposition à des doses inférieures à 100 mSv font toujours l’objet de débats, tant sur l’existence d’un seuil en deçà duquel on pourrait considérer qu’il n’y a pas d’effet sur la santé que sur la forme de la relation entre la dose reçue et la probabilité de développer un cancer. Les épidémiologistes et biologistes cherchent à réduire les incertitudes relatives à la relation entre l’exposition à des faibles doses et le risque de cancer », indique Yann Billarand, adjoint au directeur de la Santé de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Pour cela, ils suivent des cohortes de plus en plus importantes. Les résultats récents, montrant que le risque de développer un cancer est augmenté à partir d’une exposition de quelques dizaines de mSv, pourraient amener à considérer une révision de la classification des doses par l’UNSCEAR. De plus, ces résultats ne permettent pas de conclure qu’il existe un seuil de dose en dessous duquel il n’y aurait pas de risque de cancer lié aux rayonnements ionisants.

L’épidémiologie conforte ainsi le modèle mathématique dit « modèle linéaire sans seuil », sur lequel s’appuie la gestion du risque, même s’il est reconnu aujourd’hui que tous les mécanismes biologiques impliqués lors de la formation d’un cancer ne réagissent pas tous de la même manière selon les doses reçues. Dans ce modèle, l’excès de risque de développer un cancer augmente proportionnellement à la dose de rayons ionisants reçue : à dose élevée, le risque est plus élevé qu’à dose faible. En considérant qu’il n’existe pas de risque nul, même à très faible dose, le modèle permet de fixer des limites d’exposition correspondant à un niveau de risque jugé tolérable.

(1) Appelés désormais « réactions tissulaires ».